今天看了好几个Thomson Reuters的2014年总结或盘点。

首先是Research Fronts 2014报告。原来这个总结的数据分析是由我国科学院文献情报中心做的。

所谓Research Fronts,是先识别出近五年内引用率最高的论文(高引用率论文highly cited papers的选取另有方法,此略),然后找出这些论文中经常被同时引用的组合。本身是高引用率的文章,又经常被一起引用,说明就是一个研究方向中的重要论文(core papers),它们的集合也定义了一个研究前沿(research front)。一个research front的core papers数量和总被引数量可以表征这个research fronts的规模;平均每篇core paper被引数可以表征这个research front的被关注程度;core papers的平均发表年份及其分布可以表征这个research front的“热度”,即这个前沿增长多快,有多近期;总结这些core paper中出现率最高的keywords,可以定义出这个research front的内容。

Research Front 2014报告,是先将21个ESI领域的9700个research fronts划分成十个研究领域,然后按照总引用数,把每个研究领域中前10%的research fronts选出来。在这10%中,重新按这些research fronts的core papers发表的平均年份来排序(core papers集中在越近年的,就认为相应的research front越Hot),选出前十名的research fronts,总结在报告里。这些被选出来的被称为Hot Research Fronts。另外,报告还选出Emerging Research Fronts,即core papers平均发表年份在2012年下半年以后(>2012.5)的research fronts才被考虑,然后按总引用率排序,选出总引用数超过100的有44个research fronts,作为Emerging Research Fronts。这个排序是跨越所有十个研究领域的,所以有的领域的Emerging Research Fronts很多,有的领域一个都没有。Hot Research Fronts每个研究领域有10个,十个研究领域加起来有100个,再加上44个Emerging Research Fronts,这个报告一共选出了144个research fronts。中国科学院文献情报中心进一步在这144个research fronts中选出19个Key Research Fronts,选取的指标叫CPT,即考虑了core papers的被引用数(C)、core papers的篇数(P)以及引用了core papers的文章年份范围(T),构造成CPT = ((C/P)/T)这个比例。C/P其实就是平均每篇core paper的被引用数,用这个再除以T,就表示这些引用在年份上的集中程度。按照报告的原话就是,“it measures how extensive and immediate a research front is”。

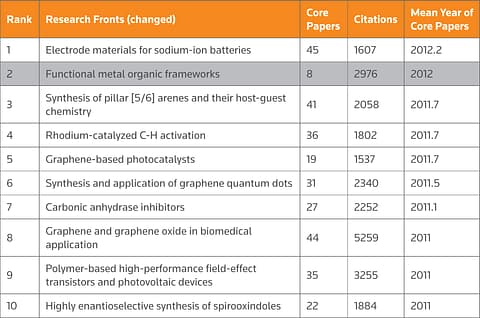

在十个领域中,我主要关注的是Chemistry and Materials Science和Physics。首先是Chemistry and Materials Science的结果:

其中灰色高亮的是Key Research Fronts,即Functional metal organic frameworks。在研究功能MOFs的国家中,中国排第三,前两位是美国和韩国。如果按研究机构来排序,浙江大学与其他12所机构并列第1。MOFs前沿的8篇core papers,分别由8位通讯作者发表,其有中国浙江大学的钱国栋(Qian, GD),贡献了1篇core paper。按citing paper来排序(即引用了core papers的论文数量),中国排名第1,占49.0%。也就是说,这8篇core paper,近半是中国人引用的,引用机构排序中,中科院排第1,南京大学排第2,南开大学和吉林大学排第4(3个机构并列),浙江大学排第7,北京化工大学排第10(2个机构并列)。

由于core paper和research fronts本来就是根据引用率和共同引用率来选出的,MOFs领域能够跻身Hot Research Fronts乃至Key Research Fronts,很明显就是我们国家的研究者“自给自足”、“自力更生”的成果。相比之下,我们应该更愿意看到,由中国人贡献的core paper,主要被国外机构引用,这才显示,我们并非靠举国体制和人口优势把本来只是“自娱自乐”的课题推为“世界第一”(最后变成类似乒乓球运动的境地),而是真正的融入了世界科学界共同关注的研究领域当中去。

除了MOFs,10个Hot Research Fronts中,graphene出现了3个。跟高分子有关的只有一个,是高分子半导体和光伏器件的研究。

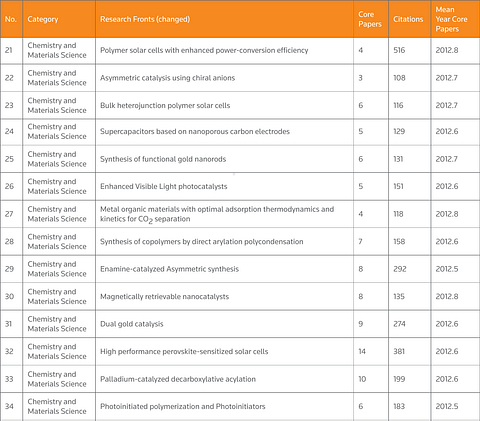

化学与材料科学领域还有14个Emerging Research Fronts,是十个领域中Emerging Research Fronts最多的领域:

报告选择了第一个Polymer solar cells with enhanced power-conversion efficiency进行了评述。事实上第3个Bulk heterojunction polymer solar cells、第12个High performance perrovskite-sensitized solar cells也是相近的研究方向。这些方向也已经是所有跟聚合物有关的Emerging Research Fronts了。在评述中,提到了华南理工大学的吴宏滨设计的反转结构器件,光电转换效率达到了9.2%(10%是商业化的门槛),最新的纪录已经被UCLA刷新到了11.55%(2014年7月)。

接下来是Physics领域的情况。Key Research Fronts当然就是Higgs子的研究了,尽管只有区区2篇core papers,分别由ATLAS和CMS。在这一领域中,中国在top countries中名列第7,机构是中科院,排第4。Thomson Reuters的统计没办法区分中科院下面的分所。

Hot Research Front中属于凝聚态物理的,主要都是高温超导相关的研究方向,此外,graphene和silicene各占一个。没有非晶态或者软物质的方向。

除了Research Front 2014报告外,汤森路透还预测了2025年科技如何影响我们的生活,做了一个The World in 2025的报告,总结出了10个方面的革新。其中跟化学、物理和材料科学有关的包括:物联网(涉及到传感器技术,跟化学、物理和材料科学有关)、解决粮食问题(结合了照明技术、转基因技术等)、以电为动力的飞机(涉及到电池技术和轻质复合材料技术)、纤维素衍生物代替合成塑料、太阳能、量子传输等等,占了十个中的六个。其中,纤维素衍生物的研究应该是最原汁原味的高分子研究了,是传统高分子化学(高分子的改性)、高分子物理(溶液和熔体、力学性能)和加工工程的用武之地,同时也很可能是不久的将来的经济增长点——假如按照汤森路透的预测,2025年将完全替代石油化工来源的塑料的话,那在这十几年之间应该就会看到生物质资源的产业化和商业化过程。

感想

汤森路透的统计,只是对过去的科研动态的研究结果,可以用来预测。但是所有的研究都只停留于现象学。它不能回答为什么是这些而不是那些研究成为了热门研究,不能归纳出能够成为热门研究的方向的特点或者规律性。因此,如果想通过汤森路透的数据来决定自己研究什么“最划算”,是不靠谱的。汤森路透只能选出core papers,然后统计这些core papers是如何被引用的。但是,哪怕从功利的角度去想,我们的目标并不是要去做引用core papers的工作,而是让别人服去引用我们的工作,使自己的工作成为core papers。但是这些core papers是怎么出现的,为什么这么多引用,汤森路透的数据是无法回答的,这恰恰体现了科研发展的自发性。

科学研究的潮流有起有伏,前几年甚至几十年是高潮的研究,后几十年就会是低潮。人一辈子,做不了几件事。正是因为我们往往都不可能是core papers的生产者,不可能当时代的弄潮儿,所以,能够做几件自己感兴趣的事才是我们平凡人能够追求的幸福。当我退休的时候,自问我这短短二十年的研究工作,想必不甚伟大,恰好也不太热门,文章的数量很少,impact也很低。那么,至少我是否真正感兴趣?我感兴趣的问题,做出答案了吗?我想认识的现象,认识到了吗?基金是向单位交差的,文章是向基金委交差的,孩子穷有穷养富有富养,钱是带不进棺材的。把自己感兴趣的事情作出了一定的成果,才算不枉此生。