2009年还是一名研究生的我在这里写过关于《流动的固体》这本书的读后感。这本书对我当时学习和后来研究流变学的影响很特殊。最近,我看到了更多相关的内容,写下本文算是对2009年的我的一个回应。

原来,《流动的固体》的作者——中川鹤太郎,是日本流变学的先驱者。他在著《流动的固体》之前,就写了可能是日本流变学的经典教材的《レオロジー》(岩波书店)。我找到了中川鹤太郎的一个学生——原田重治博士写的一篇书评兼回忆,并用机翻译成了中文。由于篇幅关系我就不把原文放到这里了,而是另外做成了一个页面。

感想之一:关于流变学教材

今天,我不仅有机会亲自研究流变学,而且还有机会任流变学的课。我在思考如何组织流变学讲义时,深感我面临的化学背景的学生的数学和物理思想认识与流变学思想的层次相距太远。留意到我这里说的不是具体知识,而是思想。思想需要通过学习知识来形成,但这种学习不是蜻蜓点水地、囫囵吞枣式的学习,而是批判地、深入的学习。因此化学类专业的学生所上过的数学和物理课,虽然从罗列的内容来看并不欠缺太多,显得稍微补补就能过关,但思想上几乎是空白的,或说停留在高中。

因此,要么说“流变学不应向化学专业的学生开设”。这显然站不住脚,因为流变学是化工领域的人创建的,最关心流变学的人是化学和材料学家(关于这个观点的阐述我不在这里展开)。所以,只能想方设法让化学专业的学生学懂流变学。

因此,我这未完成的讲义,几乎用了一大半的篇幅,向学生重新讲述线性代数和多元函数微积分。跟很多连续介质力学的书仅仅罗列一些基本运算规则不同,我希望在这个部分就数学论数学地传达好数学图象,希望读者在读到或用到相应的数学操作时,不是“只懂推算”(甚至可以不懂推算),而是能直接在脑中重演出相应的几何事件,把代数式子反映为动力学电影。就算进入了力学的讲述,我也花了很大的时间讲解“经典时空”、“标架”的理论构建,希望学生对“力学”乃至“物理学”的基本认识提升到比较现代的水平。之后也是很仔细地把连续介质力学基础介绍清楚,真正属于“流变学”部分的粘弹性,反而没有很多时间去讲。我自己也陷入一种矛盾,如果非要让学生作好“完全理解流变学”所需的知识背景上的和思想上的一切准备后才去正式介绍流变学的话,那相当于告诉学生你们大一的数学和物理要重新按照所需的方式去学习,从而是对他们实际已有的学习经历的一种否定。学生也许不会接受这种否定,反而会选择否定这个专业学习流变学的必要性。

但是,也正是因为每本已有的流变学教材,都似乎无视了它的读者总是化学专业的从而在数学和物理上有天然欠缺这一点,因而实际学习流变学的广大化学学生从未觉得任何一本流变学教材是“读得懂”的。一个很典型的困扰就是,书中用到的数学,在书内找不到学习的地方,在书外则只知道要学习好几门数学课。另一个很典型的困扰就是,就算看懂了所有数学,也不明白“为什么要这样”,因为学生还是无法理解“选择用一套数学操作”背后意味着什么物理动机。因此,长年以来,在大量化学和材料类学生被要求学习流变学的同时,极少数确实熟练使用流变学或研究发展流变学的人才,仍然是物理系背景的。

但我从原田重治的回忆中了解到,中川鹤太郎的流变学教材,花了很大的篇幅去讲大家已经学过的力学基础(第一部分)。而且后面的内容都可能从前面的方程式推导出来,不需要参考其他书籍——这也正是我的讲义所希望做到的,所以才在讲义之内把其实其他地方也能学到的数学包括进来,使得这个以流变学为题的讲义显得“迟迟不讲流变学”。中川的这个教材也确实非常厚,全书一共分17章之多,因此学生们私下称这本书为“大鹤”。令我惊奇的是,就因为粘弹性跟电路中的一些现象很类似,该书用一整章去介绍相关的电路知识,仅为保证当书中讲到这种相似时,读者确实能完完全全的理解这种相似。中川和它的共作者在前言中说:

“在本书中,我一直希望能写出一本‘可用的’流变学。为了达到这个目上的,我们对力学进行了长时间的解释,并对振荡理论进行了涉猎,因为我们相信,除非对流变学有充分的了解,否则流变学是没有用的。”

感想之二:关于自己搭建仪器

我在2009年的那篇文章中曾表示对中川自述的搭建仪器的经历的敬佩(详见原文)。现在回过来看,我本人在科学研究上的成长也走向了一个实验测量者。在原田重治的回忆中也讲到,这确实是中川鹤太郎的典型研究风格,并提供了更多的,在中川的指导下攻读研究生期间的仪器搭建经历。日本在战后重建时期物资很紧缺,各方面都十分困难,很像我国在文革结束之后的情形。不管你要做什么研究,你都不得不熟知各类五金电路知识和实践技能。我在2009年的文章中强调了自己搭建仪器的重要性。事实上,今天的化学专业学生在这方面基本知识都是空白的。不知道为什么,社会生产的分工细化,不仅让专业分得更细,还让“公民常识”也发生了压缩。曾经是不分专业的常识或必备技能,也因分工细化而变成了“由专业人士包办”的事情。每个专业的人都因分工细化而变得更加“工具化”,同时也因常识欠缺而变得麻木,不同专业的人无法沟通。这是不是资本主义的阴谋呢?

“久山氏の方法”

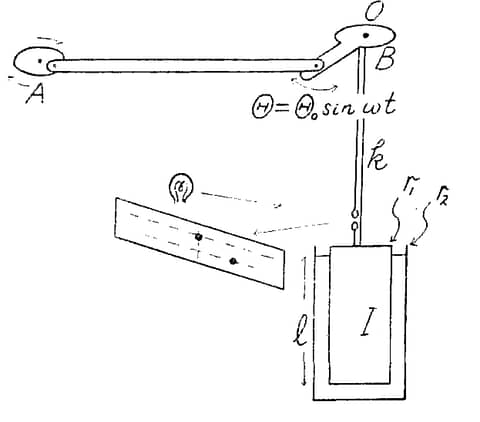

我在2009年的那篇文章中曾引用,中川提到过一个叫“久山多美男”发表在“科学”杂志上的一个测量粘弹性的方法。这个《科学》杂志不是美国的那个,而是日本的一个期刊《Kagaku》。现在我可以告诉当年饶有兴趣的那个自己:中川在另一个论文里提到了这个“久山氏の方法”,以及其他的几种测量粘弹性的装置设计。其中久山的仪器示意图如下:

实际上很接近今天的应力控制型流变仪。

同样地,2009年我引用的,中川在读研时,放弃研究“泡”的问题,选择研究“拉丝”的问题,最后有成果吗?今天我也可以告诉当年那个自己:他在BCSJ上发表了两篇系列论文:Spinnability of Liquid. A visco-elastic State. I & II。在《流动的固体》中显示的“测量拉丝性的装置”插图,就在这个论文I中的Fig. 3。而对久山多美男装置的借鉴,则可见于论文II中的Fig. 2。

鲁迅

中川在一篇文章中提到过鲁迅。

1960年代的日本是比较动荡的。中川在1967年3月号的《高分子》杂志中发表了一篇题为《应该怎么做(何をなすべきか)》的文章,抒发了对日本现状的不满。他就是在这篇论文中提到了鲁迅。而在1970年又在同一本杂志发表了跟政治相关的文章《新的非理性主义》,更加直接地批评了当时想要洗脱日本在二战中的罪行的思想。这种思想可能是1960年代对美国侵犯日本权益和尊严的抗议的过度反应。这篇论文最后一句很精彩:

意识形态的“锤子”可以自由挥舞意识形态,但不能自由挥舞现实。

我从中川这些零星的政治小文章,似乎看到了鲁迅笔下的对中国友好的那个藤野先生。

在禅寺的门前徘徊

最近我恰好也在整理粘弹性的研究历史。因此我发现中川对流变学历史的一些描述几乎可以认为他亲自作过科学史总结。特别是对开尔文对“粘弹性”的认识这一点,在看到他提到之外,我也只在另一个90年代的专门的科学史论文中看到。中川真的是一名大家,从他的著作和论文中可以看到,他贯穿基础物理和流变学,贯穿连续介质力学和统计力学,身兼实验家和理论家(我更多的愿意认为他是实验家),而且还是一名很好的老师和科普作家。他不亚于任何一名诺贝尔奖得主。

我又顺便找了一些其他日本作者的跟流变学相关的小文章。其中遇到了这篇,作者在Akron大学教过书。文章在讨论到“流变学很难学”的时候,提到说在夏目漱石的小说中,有一个关于一个人在禅寺门前来回走动的故事。 他思考着是否应该进入禅宗,最后他没有进入。 让我们在假设流变学也很难进入的情况下进行。 如果从正门进入有困难,是否有办法从后门进入? 要做到这一点,让我们从解释我们在日常生活中所经历的现象开始,不用数学公式,考虑什么是难以理解的。

作者在这里提到的夏目漱石的小说,其实是中篇小说《门》,具体地是指以下这段情节:

他自己去叫看门人开门,但是看门人在门的那一侧,任凭你怎么敲门,竟连脸也不露一下。只听得传来这样的声音:“敲是没有用的,得自己想办法把门打开后进来!” 宗助思考着如何才能把这门上的门闩拉开。他考虑好了弄开门闩的办法,但是他根本不具备实行这个办法的力量。所以自己现在的情况是同没想出办法来之前的情况毫无二致,他依然被锁在门里。他平时是依靠自己的理智而生活的,现在,这理智带来了报应,使他感到懊恼。于是,他羡慕那些根本不讲是非的刚愎自用者。同时也崇仰那些心无贰意的善男信女。他感到自己生就着必须长时伫立门外的命运,这是毫无办法的事。既然此路不通,自己却偏来走这条路,真是太矛盾了,而且回首身后,竟然连由原路而回的勇气也没有了。举目向前,却又只见厚实的门扉始终挡住了自己的视线。他不是能通过这门的人,又是非得通过不可的人。要之,他是一个只能悚然立在此门下等待薄暮降临的不幸者。

——夏目漱石《门》

这篇文章的作者,在谈到流变学模糊了液固定义的时候,又讲到了日本的一个故事:

在聚合物中,有三种状态:固体、橡胶和液体。 更准确地说,在固体(玻璃体)和橡胶体之间有一个玻璃-橡胶过渡区,也有一个橡胶体和完美流体之间的过渡区。 玻璃体是一种弹性物质,完全流体是一种粘性物质,但在中间状态下,它们同时具有弹性和粘性,因此粘弹性在聚合物流变学中很重要。 从这个角度来看,我们可以感受到流变学的难度。 什么是粘弹性? 既然粘度是流体的属性,而弹性是固体的属性,那么某种物质怎么可能同时是流体和固体?

很久以前,源赖政是京都的保护者。 皇帝不时地病倒。 每一次,都有一片黑云在宫殿上空盘旋。 作为一个弓箭手专家,他向黑云中间射了一箭,那怪物就倒下了。 于是,皇帝的病就被治好了。 这个怪物的形状是一只狗和一只猴子。 你能想象一个动物可以同时是一只狗和一只猴子吗? 流变学是否也需要一个不可能的想象力?

这里说的怪物是“鵺”,《山海经》的一种生物,在日本的描述中是类似一种结合了多种动物的神兽。这个故事是日本关于赖政射鵺的传说故事。这样讲去解流变学,是不是就是作者所说的“从后门进入”的办法?