我看到何泽慧逝世的消息,长期累积的气愤不知为何突然被激化了,强烈需要吐槽。这也许不是一个好的怀念方式。

不久前我曾经观看过凤凰卫视播出的《我的中国心》钱三强何泽慧夫妇专题。刚刚我又上网重看了一遍。

我预告接下来的一两天里,“何泽慧”三个字的搜索在各大引擎会井喷。各媒体记者也会马上接到任务。我也预告大众媒体能供出来的稿子内容不外乎就是“德艺双馨”式的资料式的介绍。风潮一过,什么也没有留下。这种公式并不局限于著名科学家,所有著名XX家都可以搞一段这样的介绍。这种不求甚解的风气在别的人身上也就算了。放在科学家身上,就让我十分厌恶。

我不知道为什么很多人对钱三强那一代人的好印象,包括那些“两弹元勋”们,都是来自他们回国后充当两弹元勋这件事;同时很多人对那一代人的坏印象,又是来自他们在政治斗争中的表现。这说明从来在中国,大多数人对科学的态度就是始乱终弃,并不看重。或者说,他们对科学的态度取决于所转化的技术,取决于科学能给他们什么好处。带来好处,我就赞一下;没好处,甚至于带来了麻烦,就骂。就科学,他们喜欢扯“双刃剑”的蛋;就科学家,他们又喜欢扯“有无国界”的蛋。正是这些文化倾向伤害甚至毁了回国之后的那一代科学家——以及本来可以由他们带来的优秀学术传统。否则,有这些身载优良传统的科学家在中国,今天我们的科研水平不会停留在一种广泛未开化的原始粗放状态。很活该。

我曾经说过:

我发现许多本职工作干得并不怎么样的人,喜欢显示出自己涉猎广泛。科学网充斥着这样的人。有个人自称“与化学家谈摄影,与摄影家谈化学”,摆明了要两边忽悠。科学网更多人不明说,但从博客内容来看,对他们来说似乎通过诗词歌赋比通过本职研究工作更容易获得认同感。但他们却又偏不是在一个“诗网”写博客而是要在“科学网”。诗不怎么样,科学也不怎么样,但“与化学家谈摄影,与摄取影家谈化学”却能混得很开。中国人避重就轻、与人为善的文化滋生了这种靠忽悠为生的寄生虫。为了让这种生态更加“宜居”,类似“科学与人文的联姻”的bullshit当然要年年讲月月讲天天讲,尤其是谈到爱因斯坦或者诺奖得主或者xx,似乎科学做的好还不光靠科学做得好,还“离不开艺术修养”,似乎爱因斯坦如果对艺术一窍不通的话整个世界就要大为逊色。科学做得好不好外行人看不懂,但是“艺术修养”却可以忽悠外行人。

所以钱三强和何泽慧,如果不是“两弹元勋”这种公开表彰而为全国农民所知,就只剩下《我的中国心》里面采访到的那几个人所代表的小群体会知道他们为什么优秀,值得向他们学习的是什么。通俗点说,问大部分人“钱三强好不好?”大家都懂说好。问“好在哪里?”,大家都会说“两弹元勋”,或者说“人家温总理都亲自去拜访呢,能不好吗?”不能说这些人心里不这么想。但这些人在这么想的时候,潜台词其实是“这厮果然混得开!真有面子!咱们猴年马月能混到总理亲自拜访的境地啊!牛!”又有很多人是觉得自己受惠于他们,不是他们的话,自己作为一个中国人就没今天这么有面子了。要讨好中国老百姓,永远靠两个:给钱和给面子。一个不天然崇尚专业精神的民族真是可悲。

照这样的说法,钱三强曾经“向人民要钱”,都是“巨额”。第一次是北京刚解放不久,他向中央要五到二十万美金去国外买科研仪器。这个数字在当时是天文数字,当时全国其他地方还没解放正在打仗,说是周恩来给批了五万美金给钱三强。到底哪儿调来的钱,不知道。买了啥仪器,也不知道。第二次就是苏联专家刚撤离,适逢三年困难时期,钱三强说凭中国人自己的力量继续研发原子弹完全没有问题,结果原子弹项目才没有中断。完全可以采取最难听的说法来描述这件事:一边人吃人,一边还搞原子弹。这还不怪在那些海外华人所谓“共产党好大喜功”的头上,反而是怪在钱三强“好大喜功”的头上。很多人认为科学好,无非是因为受惠。最近几年平民之间热议的“解散中科院”,理由就是觉得比起当初“两弹元勋”来讲,今天的科研力量既没有给他们长脸,也没有给他们实惠,还占那么多钱,解散最好。很多人也通过“中国何时出诺贝尔奖”来判断中国科研水平,因为他们觉得论起诺贝尔奖得主,中国本土一个都没有,很丢脸。花这么多钱在那些科学家头上,目的就是为了出一两个诺贝尔奖给自己长长脸。体育事业的“举国体制”其实也是基于这种心理——即搞体育运动目的就是拿奥运冠军,长民族志气,看谁还敢说中国人是东亚病夫。

“两弹一星”的研究过程除了确实搞出了两个“弹”一个“星”之外,更重要而却更无形的是从无到有地建立了一个科研体系。关于理论工作怎么做,实验怎么做,以钱三强何泽慧为代表的国外留学生作出了很好的榜样。从有限的资料可以感受到当时的实验员哪怕进行在整个工程中最微不足道的一个小实验都抱以如履薄冰似的慎重和认真态度。可惜这种“软件”的部分很难复制。就连硬件部分——由于攻关分工而成长起来的全国各研究所——也在十年皓劫中遭到毁灭性破坏(原子弹爆炸成功三天之后,钱三强就被送下乡搞“四清”运动),以至于现在的研究者中存在明显的断层效应。如果你看着现在的中国科研人员素质,将完全看不出居里夫妇的学生和冯·卡门的学生在中国工作过的痕迹。因为照理如果他们在中国工作了几十年的话,他们培养的学生应该会继续带领中国相关学科的科研达到国际水平。在这个意义上,两弹一星是失败了。

从所能掌握的有限信息推断,何泽慧是一个出色experimentalist。这是我个人崇敬她的原因。做实验和做理论是科学研究的两大分工。如果情况很坏,理论家会被实验家欺骗,或者实验家会被理论家欺骗。因此,求真务实的态度在科学研究领域才会被放到如此高的地位,造一次假大家就不允许你留在科研圈子。那是因为,如果假的风气一流行,无论是做理论还是做实验,都会彻底丧失最起码的安全感。像迈克尔逊测量光速、Watson打了DNA双螺旋结构的X射线散射、STM看到原子这种事情,就是实验家们心中最高的荣耀。而要做到这些,靠的是搭仪器、调误差、记数据等枯燥的工作。

何泽慧搭仪器的能手。《我的中国心》里提到广西发现了铀矿石,拿到北京给毛泽东看。何泽慧拿了亲手做的盖格计数器,用来演示放射性。这个盖格计数器是什么?能亲手做吗?我也不懂,只能查查Wikipedia。发现这个需要保持一个低压惰性气体环境和高电动势,要做一个简易地,方便拿给毛主席看的版本,似乎不容易。

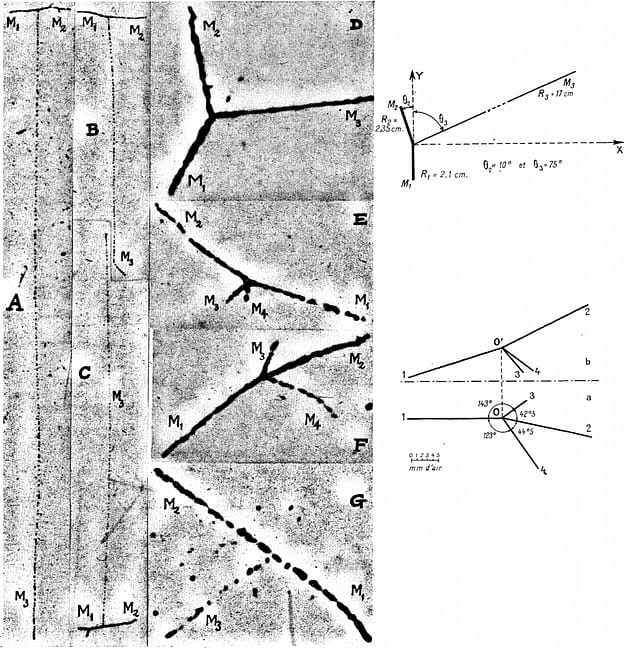

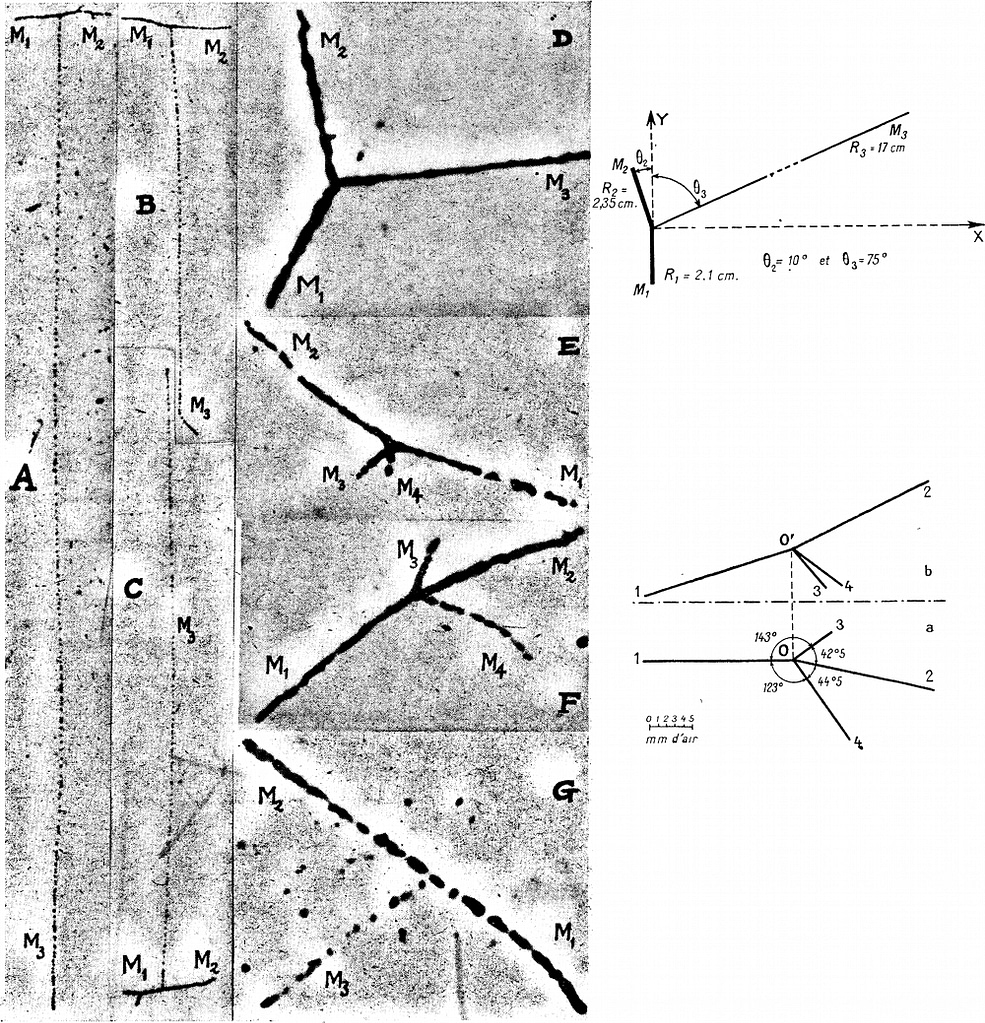

钱三强和何泽慧当年发现铀的三分裂现象的论文发表在法语的Journal de Physique(1947, 8, 165-178, 200-211)和英语的Physical Review(1947, 71, 382-383)他们的paper跟其他上世纪前半叶的经典paper一样透露着强烈的实验的现场感,因为他们只是当时众多科研工作者的一员。