《新知客》内部传阅。图片均附有分辨率和版权信息。

Mona Lisa(2835 × 4289 无版权保护)

告别了中世纪,意大利的佛罗伦萨——这座欧洲最大的城市之一—正带着车水马龙的繁嚣步入十六世纪,文艺复兴的强盛期。

一对佛罗伦萨的中产阶级新婚夫妇,为了庆祝刚置好的新居和将要出生的儿子,满心欢喜地找到了画匠列奥纳多·达·芬奇,请他为妻子画一幅肖像以作留念。达·芬奇直到去世前一年,才最终完成了画象,并以4000法国盾卖给了法国国王弗朗索瓦一世。自此,这幅画就从画中人的世俗命运中独立了出来,拥有了它自己的生命。时光流转500年,那位妇人怎么也不会想到,自己的画像已成为了全球性的一个文化标志,至20世纪末,已被使用在300多幅油画和2000多个广告中,平均每周就有一个新的广告使用了自己的肖像。这就是著名油画《蒙娜丽莎》(Mona Lisa)。

来自完美的疑问

每一次人只要第一眼看到这幅油画,都会被它的完美(perfectisimo)所征服。历史上对该画的溢美之词也不绝于耳。画中的美人是谁?达·芬奇到底使用的什么技法使得该画令人感到这么真实和生动?这些最直接的疑问,却成了萦绕该画多年的秘密。艺术史学家的研究资料来源长期以来却仅限于两处:一处就是油画本身,从油画中的内容找出蛛丝马迹,破译出答案;另一种就是历史上流传下来的其他人关于该油画的文字描述,对这些文字资料还要辩别真伪和可信度。

从这个角度来看,艺术史的研究跟侦探破案有些类似,一方面要仔细检查现有的证物,另一方面要尽量从目击者口中获得线索,还要警惕目击者本身在胡说或者添油加醋。

印刷字旁的手写笔记证实了油画中人物的身份,保住了油画《蒙娜丽莎》之标题(2500 × 757 无版权保护 来源:海德堡大学)

关于画中人的身份,最广为人知的历史资料就是文艺复兴时期艺术家乔尔乔·瓦萨里(Giorgio Vasari,1511-1574)对该画的描述,其中明确地介绍了该画的模特儿身份是一位商人弗·德·焦孔多(Francesco del Giocondo)的妻子——丽莎·德·焦孔多(Lisa del Giocondo)。因此,瓦萨里给这幅油画起了个至今广为人知的标题:Mona Lisa(Mona是尊称“夫人”的意大利语)。从油画上看,人物的右手搭在左手的上面,这也是已婚女士的传统姿势暗示。

然而,由于瓦萨里与达·芬奇不是同时代的人,也没有亲眼见过该画,只是根据其他人的描述以及自己对达·芬奇其他作品的认识进行的想象来描述这幅油画。因此,学界对于瓦萨里记录的可信度一直存疑,自油画于十九世纪中期重新引起关注始,关于画中人身份的问题一直众说纷纭,甚至有人认为该油画的标题应该改掉。直到上世纪九十年代,发现了更多史料支持瓦萨里关于画中人身份的说法,特别是来自海德堡大学图书馆的一页书稿。在这份1477年,由佛罗伦萨总理府官员阿·韦斯普奇在一段对达·芬奇艺术高度的评论文字旁的空白处,手写添加了一段笔记补充说:达·芬奇目前正准备为丽莎·德·焦孔多的画像工作。这段字迹的年代也被确认为1503年10月——好与达·芬奇作画的年代相符,绝对性地证实了瓦萨里的说法。这幅画的模特儿身份才终于获得了普遍接受的统一答案,《蒙娜丽莎》也继续作为该画的名字为全世界所熟知。

Mona Lisa的眼部和嘴部(745 × 469 无版权保护)。人物的眉毛能看得出来吗?眼睛和嘴部的阴影勾勒堪称完美。

其次,由于年代久远,油画已经变黄发暗,表面布满了因干燥而开裂的细缝,许多细节已经难以直接从油画上辨别出来。例如,从未见过油画的瓦萨里曾经特别地描述过油画人物的眉毛部分画得如何精妙,但从现存的油画上很难看出人物有眉毛。这眉毛到底是瓦萨里自己凭空想象,还是因油画的退化而黯淡消失?除了眉毛,还有人物的头纱、头发、衣服的款式和颜色等等,再加上人物身后的自然风光,都由于油画表面涂层的老化发黄而发生严重的颜色失真,仅能从个别涂层较薄的的地方窥见到一丝原来的鲜艳色彩,但是历史上的对此画的描述却曾经如此光彩四射,让人不仅对该画的本来面貌十份好奇。但碍于油画的珍贵,又不敢贸然对其进行擦洗。

最让人啧啧称奇的,是达·芬奇在画中所使用的sfumato技法。sfumato是达·芬奇自撰的意大利单词,取义于意大利语sfumare(“逐渐淡化”)。大致上认为,这种技法是由前人的多层作画(paint in layers)和透明画法(glazing)技法综合而成的,但是在达·芬奇的手中,这种技法的效果达到了前人无法企及的地步,这也使得sfumato的作画过程和细节问题成为了众多艺术史学家对《蒙娜丽莎》这幅油画的最大兴趣。你瞧,画中仿佛有一束光线打在人物的脸上,勾勒出凹凸有致的五官,反射出娇嫩欲滴的肤色。眼睛附近的阴影过渡平滑自然,看不到任何笔触的痕迹——它甚至比现代摄相术获得的照片更加神奇,因为在那阴影区域的底部似乎有光彩渗出。有但这些仍不如她的手来得勾魂,达·芬奇对人体解剖的精道了解在此展露无遗。除了人体本身,人物背后的风景,也似乎蒙上了特殊的烟雾。这一切都使该画成为了sfumato技法的典范。可惜,无论是达·芬奇自己的手稿还是同时代其他人记录,都难以重组出sfumato技术的的用料、步骤等具体细节过程,从油画上也只能看到最终效果。达·芬奇的天才也一直无法细究。

失窃与破损

油画失窃(308 × 287 无版权保护)

在《蒙娜丽莎》的生命的头四个世纪,她的微笑一直是默默的,并不广为世人所知晓。自弗朗索瓦一世(1515-1547)把该画买到手之后,悬挂在枫丹白露宫的皇家浴室中。传至路易十四时期(1643-1715),油画转移到凡赛宫。法国大革命时期(1789–1799)被移到拿破仑博物馆——即现在的罗浮宫,期间拿破仑一世曾经把它挂在杜伊勒里宫的卧室里。据传,在法普战争(1870-1871)时期,还被藏于法国一个秘密的地方。油画就是在这轮番战乱中幸运地保存了下来。

油画“Gallery of the Louvre”,画家是S. Morse——就是发明电报码的那位,他也是一位画家。这幅油画是反映他于1831-33期间游览罗浮宫的方形沙龙(Salon Carré)时所见。《蒙娜丽莎》被挂在门右侧不起眼的角落。根据当时的照明技术,这一位置是不利位置,用于放置不那么重要的作品。(1600 × 1087 无版权保护)

进入十九世纪,达·芬奇最著名的作品是《最后的晚餐》。尽管受制于交通的发展,当时能够亲自到博物馆欣赏该画的人很少,但是该画被翻印在各种印刷品上因此广为人所知。而油画《蒙拿丽莎》则由于达·芬奇使用了划时代的技术:sfumato (后人所撰词:取自意大利语fumo“烟”一词。sfumato在本文暂译为“晕涂法”)——即在人物脸上展现的凹凸的阴影过渡——难以在十九世纪初的印刷技术上恰当地展现,因此,“蒙娜丽莎的微笑”一度不如“犹大的惊恐”闻名。直到十九世纪中期,一位诗人大肆渲染了《蒙娜丽莎》所体现的女性之诡秘(Femme fatale,“妖姬”),加上象征主义运动的兴起,才开始稍微引起人们的注意。真正使这幅油画名声大噪的是一次失窃事件。1911年,一位画家在游览罗浮宫方形沙龙(Salon Carré)时发现,原本挂着《蒙娜丽莎》的地方变成了一堵空墙。原来,该画已在一天前被盗画者大模大样地从墙上取下来带走。事件一直惊动到法国国家刑事调查处,并占据了所有报纸的头版头条。警方奋力调查了一番却没有找到关键的破案线索,一周后罗浮宫重新开放,成千上万的巴黎人半信半疑的涌入方形沙龙,然后毫无例外地带着失望涌出——油画是真的失窃了。它目前是否完好?是否遭到了粗鲁的搬运和搁放?油画上的颜料是否发生了无可挽回的脱落?甚至,油画是否已被撕裂扔到了大海?人们不约而同地想到了种种最坏的情况。两年后,正当乐观的巴黎人已经接受名画将永久失落的事实并不时拿来调侃的时候,一家古董店收到的出售《蒙娜丽莎》油画真品的信件使事件出事了重大转机。根据此线索,窃贼很快被捉获,油画也在距其原址不原的地方被找到。此时最重要的问题是:如何证明寻获的油画恰为《蒙娜丽莎》真品,而不是出自某位技法高超的临摹者之手?方法是:观察油画表面的裂痕!

早在油画刚完成的16世纪,表现就被刷上了一层保护性的清漆。随着年代的流逝,这层原本透明的漆层因老化和温湿条件的起伏而变黄、开裂。一位技法高超的画家,也许对油画的细节作完美的临摹,但任何人都无法复制重现原画特有的表面裂痕。根据这一与生俱来的指纹,那幅被找到的油画被证实确为失窃的《蒙娜丽莎真品》。

油画表面的裂痕(876 × 524 不受版权保护)

不久,战乱再次到来。二战期间,为了躲避德国的侵略,油画再次从罗浮宫迁出,先是暂存于昂布瓦斯城堡(Château d’Amboise),辗转至位于马蒂耶勒(Martiel)的 Loc-Dieu修道院(Loc-Dieu Abbey),最后存保存在位于蒙托邦(Montauban)的安格尔博物馆(Musée Ingres)。然而,可怕的事情偏偏出现在战后。1956年,展于安格尔博物馆的油画的下边缘被泼酸液而遭到了污损。同年12月,又有一名玻利维亚籍人士把一块石头扔向油画,造成油画中左手肘附近的一块颜料脱落。后来这一块空缺被重新补画上了。

油画的防护玻璃(264 × 322 Creative Commons Attribution-Share Alike 1.0 Generic)

是的,在那些年代,这幅500岁高寿的油画在展出时是基本毫无防备的,窃贼可以趁无人时把它直接从墙上取下,极端分子可以直接把酸或者石块投到油画表面。不过,正是这些教训了博物馆。不久之后油画被防弹玻璃保护了起来,并成功地此后的避免了几次攻击——1974年油画在日本东京展出期间,一位残疾女人向油画泼洒红油;2009年,在罗浮宫,一位俄罗斯女人又把一个茶杯扔向了油画,在防弹玻璃的保护下,油画均完好无损。

修复与翻新

油画《蒙娜丽莎》在历史上也经历过几次修复和翻新。前文提到,在油画刚完成不久的16世纪,油画的表面就被刷上一层透明的清漆以保护颜料层。尽管这项针对油画的动作尚算得上克制,但是清漆很快就因变质而发黄和开裂。

1809年,藏于罗浮宫油画遭到了一次有史以来最大胆的清洗。根据负责次次清洗的Jean-Marie Hooghstoel的记录,曾使用酒精来擦拭油画。这一行动使得当时油画表面的大部份保护性清漆被洗掉,同时包括部分油画本身的颜料。其中,Hooghstoel的最大嫌疑是擦掉了蒙娜丽莎的眉毛。自1850年之后该油画开始闻名以来,人们一度认为画中蒙娜丽莎原本就没有眉毛,还有人进而解释剃掉眉毛是16世纪的一种时尚。然而,在关于此油画的最权威史料——1547年乔尔乔·瓦萨里的描述中,明显地提到了这幅油画中眉毛部分的自然,说明油画原本的人物肖像是有眉毛的。在进行了过分的清洗之后,Hooghstoel给油画重新上了清漆。

除此之外,1906年罗浮宫的油画保护人员Eugène Denizard又对油画进行了一番修补,包括给油画边缘被画框磨损的部分补上清漆。1913年油画失而复得后,也是Denizard负责给油画上的一些小划痕进行重新补墨,对油画的污渍进行了清理——但没有像Hooghstoel那样使用强烈的洗剂。1957年,在前文提到的投石件中油画左手肘部位脱落的颜料,则由Jean-Gabriel Goulinat用水彩补上了。

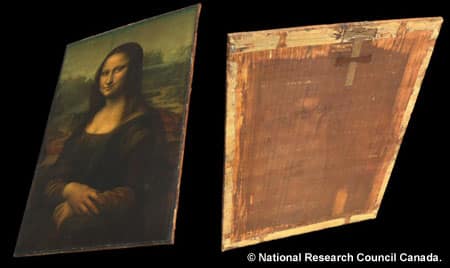

画板背面,可见顶部装有一条用于固定裂痕的木片(250 × 366 © Aspect Art 2004-2009 Aspect Art)

画框加固(336 × 474 来源:http://adynaton.blogspot.com/2008/03/greatest-leonardo.html)

除了擦洗之外,油画的画框也被频频更换。最初在弗朗索瓦一世时期,油画的原来的画框被卸掉了。而且还被置于皇家浴室。油画的杨木画板在湿度和温度不断变化的环境中发生了无数次膨胀和收缩,画板由此产生了分布不均的内应力,发生了弯曲变形。一条裂缝因此从画顶的边缘开始,一直发展到人物头顶,长达12cm。十七世纪,油画被装上了一个雕花的核桃木框,但并未对画板的裂缝进行修理。到了十八世纪,才有人试图在画板裂缝后面叠上一条核桃木片,用两个蝴蝶状的支架进行固定,以防裂缝进一步发展。到了1809年拿破仑收藏时期,画框又换成了一个装饰华丽的洛可可风格。至于现在人们所看到的画框,是1906年贝昂伯爵夫人(the countess of Béarn)赠送的,与油画同时期的画框文物。1951年,油画在装饰性画框的后面加装了具有良好弹性的榉木横梁,进一步限制画板的热胀冷缩和变形。由于蛀虫害,这些横梁又先后被换成了枫木和金属材料的,博物馆还在虫蛀过的的地方用四氯化碳或环氧乙烷进行薰蒸处理以杜绝虫卵,最近的薰蒸操作在1985年。

进入新千年,平均每天涌入罗浮宫只为见一次《蒙娜丽莎》的游客高达四万人。为了改善参观条件,2005年,罗浮宫把这幅油画移至新的空间——万国大厅(Salle des Etats),后者为此还专门重新装修了一番。这幅曾经被低估而被挂于角落的,尺寸仅为77 cm × 53 cm的小油画,现在独占了大厅中间的一整面隔墙,展区可容纳的人数因此而得到扩大。油画被保护在一面防反射、防弹的玻璃之后,处于一个恒温恒湿的密闭空间,其内部的相对湿度和温度严格调整在50%和20°C左右。同时,在油画周围的四面八方密布了先进的防盗传感器。这应该算是能为这幅名画所提供的最安全的展览环境了。

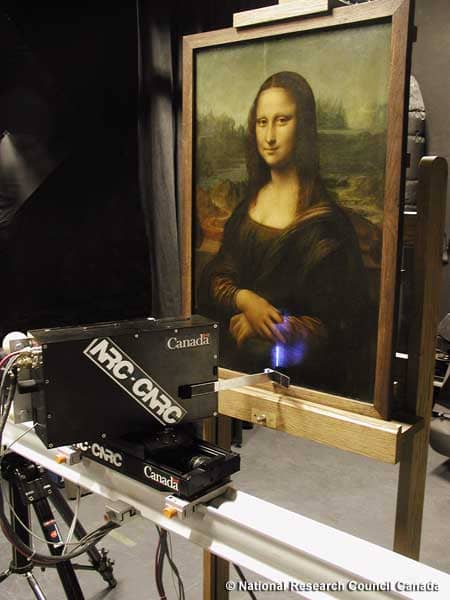

也因为此处搬动的机会,博物馆邀请了科学家团队对油画进行了细致的检查和学术研究,不仅确定了油画的“健康状况”,还借助现代分析技术,揭开了一系列隐藏在此油画之中的秘密。

(待补充图片:《蒙娜丽莎》的500年之旅。是在一幅地图上勾勒出油画存放地点的变换,并在旁列出油画经历的大事记。)