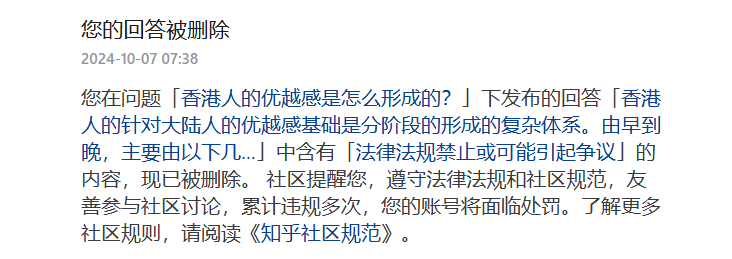

香港人的针对大陆人的优越感基础是分阶段的形成的复杂体系。由早到晚,主要由以下几个因素构成。

最早的事实基础,是同一时期香港历史和大陆历史的交集。在大陆处于“左”的狂热年代,香港发生过类似前几年的那种“乱港分子”运动。按照阶级史观,那批“乱港分子”是“进步”的,受害者和镇压方则是“反动”的。我们的历史书写者兴许会解读为:“虽然这场运动失败了,但是促使殖民政府重视香港本土华人的有效管治,发起了一系列改良,适应了生产力的发展要求,使香港社会暂时进入了一个发展期”。但是在香港本土的历史书写,认为这批人就是乱港分子。就算他们被压下去了,但是所造成的社会创伤和教训是不容忘却的。它提醒香港人警惕从大陆渗透过来的“左”的狂热,揭起了研究和批判大陆的路线的热潮,比如很多伤痕文学的流行。这种因素给香港人贡献了一层对大陆人的道义上的、乃至意识形态上的优越感。这种因素在1989年又加深了一层,但这估计可以归类为“境外媒体污名化”的结果了,因为事实本身如何是值得另说的。这种意识形态优越感跟香港人亲不亲英没有直接关系,而是直接来自大陆对香港的影响。

当然上世纪60年代,工人运动和学生运动在全球各资本主义国家国内都是普遍的现象。说香港产生这些运动就是因为大陆的影响也不准确,因为这些左派不是从大陆来的,只能说它的意识形态的大本营是大陆。而且,在这些资本主义国家中,各自对自己60年代的这些运动的历史书写都是比较平衡的,既肯定了它们对社会改良的刺激作用,又会反思暴力的伤害。

后来香港进入“经济起飞”的年代。庸俗的“看不起穷亲戚”的优越感,实是人之常情,所以得以流行起来。后来的大陆人“带小孩公共场所小便”“过马路冲红灯”“不排队”这类歧视,也可以归类为“穷亲戚”因素,因为按照“仓亶实而知礼节”,这些属于等人们有钱了自动会变得文明的因素。当时的一些善意的香港人自己也是这么期盼的。而且有很多当时的香港人在大陆还有不少具体而言的穷亲戚,所以他们会给内地家乡捐钱捐学校,主要都是基于“乡情”,所以捐的都是自己老家的。内地也很接受这种落差,校园歌手艾敬有一首歌叫《我的1997》代表着当时内地人对香港这种先进的朦胧而坚定的承认。而香港这边,《表姐,你好嘢!》这个电影,是属于非常善意的例子了。有趣的是,内地公安有特异功能这个梗,是香港电影常用的梗,不知道是不是当时钱学森在内地主张过一阵子,香港人听内地人讲得比较多造成的。

国安法落地之后,我发现香港人之中,除了上述两类优越感之外,还有一种有生命力的优越感,是与意识形态和经济发展阶段无关的社会文化上的。这也是由于近几年,我国的发展说明了,大陆的有些文化,是不会因为经济越来越发达而必然与西方趋同的。以美国为首的西方世界沮丧地接受了这个现实。首先就是经济水平上的差异已经很小了,所以“穷亲戚”变成了“强国人”。其次,能归类为意识形态冲突的,在今天都不得不解读为“媒体歪曲”、“历史教育出了问题”,反正也归类为前文说过的第一种因素了,随着国安法落地、去殖民地化和身份认同感教育,也会转化掉。剩下的一些就是那些,随着大陆经济发展未见改变,反而愈演愈烈,俨然“中国特色发展路径”的文化或做法,是香港人不接受的。我很难具体地举出,到底哪些属于这种因素,但暂时可以用一个词来概括:低人权优势。一种对996的、不强调work-life balance的、内卷的、不尊重个人的、小镇做题死记硬背的、封建家长式的(中央vs地方、给香港输水输电香港要感恩的“孝”文化)、明规则+潜规则的乃至出尔反尔的、低效、口号、运动、形式主义的、文化审查的、通过撒钱弥补落后的文化影响力的综合反感。而香港恰好在这些特点的反面形成了本土特色(996除外吧)。这些据我观察是就算去香港殖民化了,经济落后大陆了,穷人(港灿)比大陆多了之后,仍有生命力的优越感来源,因为眼见的未来,这些大陆文化的消失要以大陆经济发展的停滞乃至倒退为代价。这部分优越感,只会随着大陆经济的发展而加强。

当然,香港人今天看到的大陆,仍然跟我们所知道的是不一样的。香港媒体有强烈的本土倾向。针对本土的社会问题,他们的报道总是以乐观收尾。《铿锵集》深挖香港本土社会问题,跟《焦点访谈》深挖全国各处社会问题是一样的,都是等这个社会问题有一些正面的动作——无论是NGO团体的出现还是政府的一些政策的出台——之后,再搞,以便报道的末尾能抛出来,给人一种乐观的、对社会有信心的基调。但《铿锵集》《新闻透视》或《星期日档案》对内地问题的报道就没这么多余的善意了,这就好像央视的《环球视线》或者《国际观察》似的了。这种倾向的背后根源是深远的。我只能说一种情感:一个爱国的新闻媒体,当然是希望通过自己的报道让国家更好。报道国家的社会问题,就决不能产生让人民恨国的效果。香港的新闻媒体只是把“国”换成了“港”之后的做法,情感上则是相通的。

我还是希望,当下的两地人视对岸的人为人际交往意义上的“好人”,而不要视为“坏人”。这是应该能在这一代人之内解决的。尽量记得对方的善,而搁置对方的恶。比如,我们多想想香港人在内地在洪灾、地震时的捐款;而香港人则能否试图把内地红十字会归类为“一小撮”内地人?因为内地报道已经只集中在郭美美一个人上了。