本文内容如下:

- 关于法拉第波(Faraday waves)的研究

- Dynamic coupling和Rheo-optic研究手段

- 现在已经不是法拉第时代了——科学家的现代角色扮演

关于法拉第波(Faraday waves)的研究

小时候去旅行,经过什么庙宇之类的,有一种东西玩过不止一次:一个铜盆子里面装了水。用手湿了水,在盆的把手上面来回摩擦,水面就会出现一组竖直向上的喷泉阵列。那些人的说辞当然是诸如“心诚则灵”之类的。但是想要成功,其实是要力球手与盆把手的摩擦发生高频的跳跃,这种情况手不湿水的话比较难实现。它需要静摩擦力稍大于动摩擦力。就算手湿了水,如果手上有油污也很难。最好的情况就是手和盆把手都用洗洁精洗干净,手轻轻一摸就能发出声音。恰恰是这种声音所代表的机械波使得水面产生竖直的喷泉阵列。液体在受到上下(平行于重力)方向的振动时,就会在水面产生规则分布的突起,最早是由法拉第发现的,因此被称为Faraday waves,中文估计就叫法拉第波吧。

之前介绍过Saffman-Taylor不稳定性。跟这次的Faraday waves一样,都是流体力学方面的问题。流变学跟流体力学是近亲。但是有很多像Saffman-Taylor instability和Faraday waves这样的流体力学问题的研究还停留在牛顿流体或者线性粘弹性的简单阶段。流变学虽然在近几年来越来越多地涉及到非牛顿流体或“复杂流体”,但是无论如何都局限在应力-应变关系,特别是简单剪切的情况(能在商品旋转流变仪做实验)。从上次Saffman-Taylor instability和下面介绍的Faraday waves研究论文来看,把原来流体力学中的非线性问题扩展到流变学研究中发现各种复杂流体上面去,研究这些现象在牛顿与非牛顿流体两种情况之间的区别,可能是一个潜在的研究热点。

下面是Faraday waves相关现象的一个视频(youtube,要翻墙):

研究Faraday waves的人能在Google上搜索到的有:Jessica M. Conway:

I am interested in understanding the formation of complex spatial patterns in oscillatory media with resonant forcing.

说白了就是Faraday waves。还有M. Vulnerability、Stephen Morris小组、Hanns Walter Müller,以及这篇文章的作者Robert Deegan。我要讲的文章是Phys. Rev. E 2010, 81, 066310。作者采用了worm-like micelle作为一种剪切增稠(shear thickening)流体模形。其实,这篇文章不算是灵机一动(即非理性思维)的产物,基本上是演绎出来的。作为Faraday waves的一个常识,作者在文中已经介绍了:

Our reasoning was based on two well-known features of Faraday waves. First, the threshold for Faraday waves in a Newtonian fluid is fixed by viscosity. For inviscid case the threshold is identically zero. For finite viscosity the threshold increases with viscosity. Second, the amplitude of the waves dependds on the distance above the threshold.

因此,对于像work-like micelle这种存在局布剪切增稠区域(来自剪切诱导的动态结构的形成)的流体,应该观察到对应的Faraday waves的变化。当然,具体是什么样的变化,只能做实验才能看到。最终作者观察到的是一种stripe wave。它的出现和消失的振荡频率跟流变测试中剪切增稠区域的剪切速率相对应,有图有真像。

我在之前一篇文章中对这种直接给照片作为卖点的论文颇有微言。我感觉这是软凝聚态研究中偏化学的人喜欢做的事情,毕竟在这一领域新奇现象的涌现速度远大于物理学家建模理论的速度。在一定时期内photo已经够stunning了。在凝聚态/材料这一块,化学家跟物理学家的关系就有点像社会学家跟哲学家的关系一样。这篇文章总算是对自己观察到的现象进行了简单地建模。原来,Faraday waves的研究已经存在简单常用的描述方程了,里面有一个叫kinematic viscosity的常量。作者做的事情是把这个量变成表观粘度,然后把worm-like micelles流变测试结果代进去:

We incorporate the viscous response of WMS by allowing the kinematic viscosity to vary as function of the instantaneous shear rate as measured for a 4 mM WMS.

这么做了之后,剪切变稀或变稠样品会导致粘度导数符号改变。这一改进模型能够定性反映实验结果。对于一篇paper而言算是过关了。

Dynamic coupling和Rheo-optic研究手段

由这篇文章我还到的是在去年流变学讲习班上知道的dynamic coupling问题(虽然我自己回来一直查不到这个词的正式使用)。我是在许元泽老师介绍结构流变学的时候听说这个问题的:

蠕动模型不能描述强剪切。因为它本质上是扩散控制的模型。而流动改变结构,结构的扩散松弛又改变流变性质,这种耦合称之为动态耦合(dynamic coupling)这是当前多尺度物理研究的重点课题。

这篇文章中的worm-like micelle样品随着剪切速率的增大之所以先发生剪切变稀,后发生剪切变稠,最后又进入剪切变稀行为,是因为剪切变稠来自剪切诱导结构的形成,这种结构的形成贡献了粘度。而这种动态结构只在一定剪切速率范围内出现。这就是一种dynamic coupling。剪切增稠的样品有很多种,从悬浮粒子体系到聚合物溶液体系都有。80年代左右就已经开始有关于剪切增稠注体的review了,但是关于流变上的剪切增稠是否必然对应着剪切诱导有序结构的形成这一问题还存在争论。

这种对应性可能也存在于线性和非线性粘弹性的分野上。从流变实验(唯象)上说,粘弹性的线性/非线性是依赖形变大小的。从这个角度去看,线性粘弹性的性质就是模量(等物料函数)不随形变大小而变化;而非线性粘弹性的性质就是具有遽变依赖性。我们做所谓“动态粘弹谱”能够扫描样品中各尺度的结构单元,测量到的是平衡的,静态的结构;我们测还是不测,结构都是长成那样,原因是“动态粘弹谱”所使用的应变幅度处于线性粘弹性范围内,动态模量对应变幅度没有依赖性,意味着在这样的应变幅度下,材料结构没有被流变测试的形变所干扰。这是所有流变学教科书的说法。但是,如果说动态模量对应变幅度无依赖性就直接“意味着”材料结构没有被干扰,那反过来同样可以说,动态模量对应变幅度的依赖性——即所有非线性粘弹性的情况——直接“意味着”材料结构受到了流变测试所施加形变的干扰了。因此,所以大幅形变问题,都是dynamic coupled的。

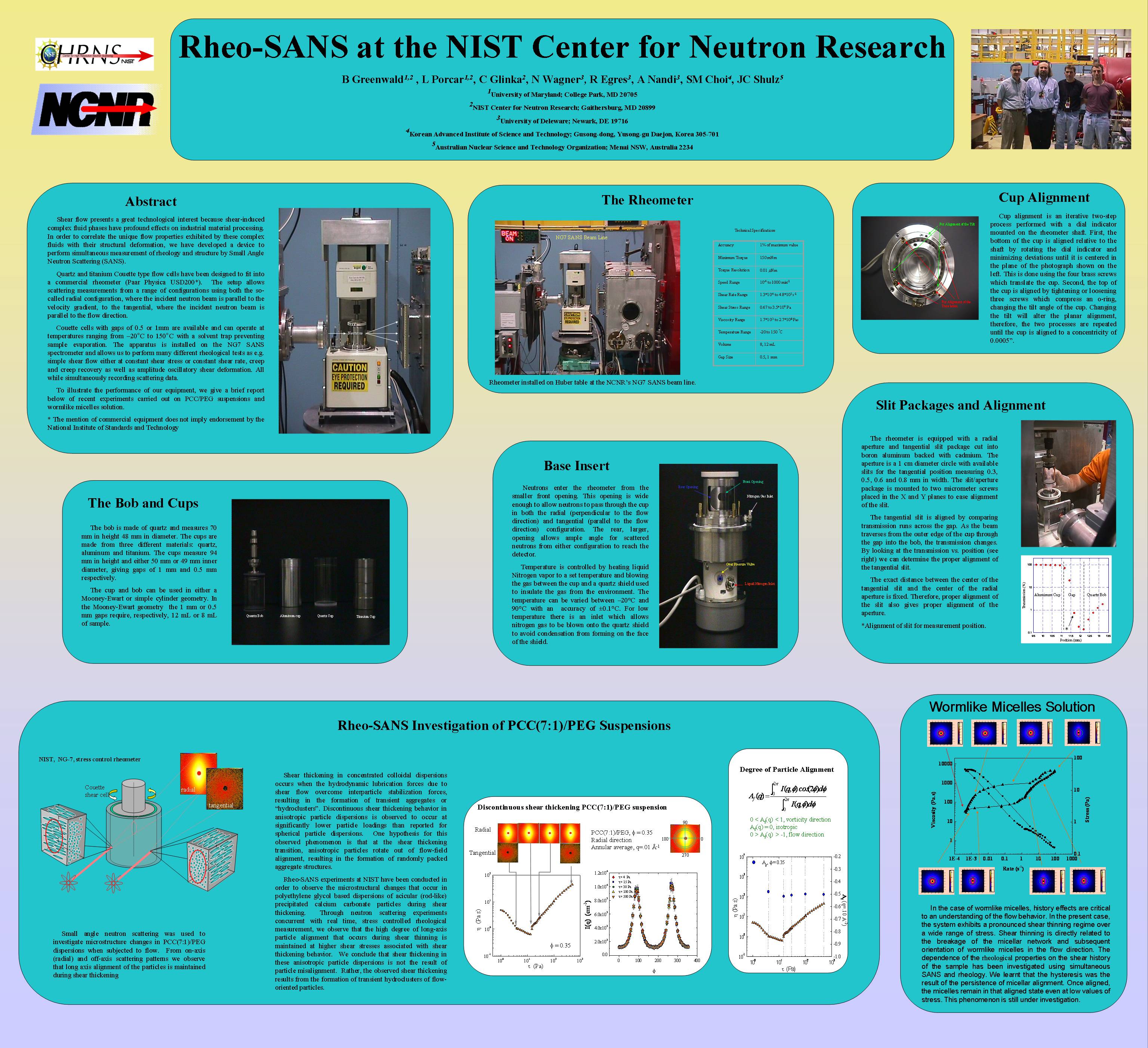

由于流变学实验本身是宏观的、唯象的,因此,流变测试在材料学和凝聚态物理中的应用,必须依赖结构理论和结构测试手段。经常使用到的手段就包括小角光散射或中子散射,因为

这些测试的空间尺度跟流变学测试的空间尺度相匹配,能互相说明问题。一般做个光散射,看的是没有总体流动的情况下里面结构松弛的自扩散。但是要解决流变学中的dynamic coupling问题,光知道静止状态下的结构信息是没有用的,必须边流动边看结构,最好是能同时测量流变数据和结构数据。小角光散射和中子散射配有诸如同心圆柱或平板这样的剪切装置就很有必要,最好就是直接在流变仪上装光源。在流变仪上装光源,采用石英夹具,边做流变边做SAXS甚至SANS的形式,已经商品化了。我认为目前复杂流体研究的热潮不会一下子退去,因为毕间有玻璃化、非平衡、非线性、自组织等好几个物理学大问题在那儿撑场面。如果真如前文所说的,非线性粘弹性问题(或者说大幅形变问题、复杂流动问题)必然是dynamic coupling问题,那么传统的流变和结构分开测的研究方法就不合时宜了,两种东西一起做的所谓Rheo-optic(RheoOptic好像是Anton Paar的trademark)的方法和仪器就必须时实验室的标配。但是目前并不是太多人给RheoOptic类的手段给予足够重视。下面是我找到的一些流变+光散射的装置图。

当然了,这些仪器DIY程度都很高,估计搭仪器的时候光是准直问题就很麻烦。而且据做过散射实验的师兄师姐们介绍,散射实验本身就很敏感,重复性不容易合格。将来如果想要自己搭一个仪器来做研究,可能先要在人家实验室偷很多年师,然后自己坐很多年冷板凳,才能等到第一篇文章的发表——这还是基于个人综合素质比较高的前提。如果自己是个菜人,做什么都菜,那就根本没得谈。

现在已经不是法拉第时代了——科学家的现代角色扮演

接着Nature发文庆祝英国皇家科学院成立350周年,Science也拿这个发社论。二者都不约而同地扯到了科学家与公众的关系问题。其实这是现代社会的特点。我曾经很多次在回复科学网博客文章的时候说过“现在已经不是法拉第时代了”。所谓“法拉第时代”,就是说搞科研的全是贵族,自己本来收点地租就能生活得很好,仅仅是凭着个人对自然的兴趣和苦于天生的高IQ无处发泄而进行科学研究。这些人全是贵族出身,自身显示出比较高尚的人格;其次不缺钱,也不求文章发在哪个刊物上,因此他们无论是做人还是做研究都或多或少成为了典范。他们的传奇被所谓“报告文学”作家写得更加戏剧性,使得大众对“科学研究”这件事情的理解相当于“圣人才去做的吃亏的事情”。所以,如果听说科学研究能当作饭碗,甚至能够牟利,公众的心里是十分失望的。其实进入人类发展到现代史之后,科技的力量已经成为共识,因此发展科学早就不是个别贵族子弟不食人间烟火的个人行为了,而是上升到关系民族和子孙福祉命脉的国家行为。是要投钱的,是要产出的,是涉及到资源稀缺性的——也就是属于经济学范畴。因此你就不得不考虑“经济人假设”和“利己主义”,也必然要对付“外部性”现象。需要注视的已经不是一个法拉第或波义耳了,而是整个人口中脑子比较好使,受过良好教育的知识分子,谈论间提到的每每是宏观意义的“人才”(brains)。再天才的个人,没有适合的环境,也只会直接被无视。可惜的是,这一切转变都只是悄悄地发生在学术圈内部。直到今天公众对科学研究细节过程的了解都只是来自报告文学。上世纪80年代,科学研究的这种转变早就发生完毕了,陈景润这种人的角色本来是国家行为式的科学研究体制+文革的扭曲了的悲剧性产物。他的天才,只是人才之一;他的悲剧,是人才政策扭曲的悲剧。但徐迟的报告文学《哥德巴赫猜想》仍然从十七、十八世纪欧州贵族子弟式的人格魅力出发来解释陈景润的成功。陈景润明明不过是高IQ搭救低EQ的典型,却被说成是个人感情意志的成功典范,好像科学研究靠的是这个,而不是常规的接受高等教育和职业训练,争取资助的正路——这条路在科研究发展到二十世纪80年代已经是默认的了,但在“科学的春天”到来的中国却不但没有及时得到引入,还因为这种报告文学而进一步对当时恢复高考之后的“四有新人”进行误导。现在中国的民科绝大多数都集中在一个年龄段(叔叔伯伯),一个兴趣点(数学和理论物理),一种自我宣传的文风(报告文学的文风)和一种斗争手段(文革时代的手段),说明文革和徐迟式“报告文学”的危害很沉痛。国外也有民科,但是各式各样什么都有。我国民科形式的这种集中,暗示了如果没有文革,如果不是在一开始就被那种“报告文学”误导,我国很可能就直接没有民科(或极少)。危害不仅仅是民科,也包含土生土长的官科们(年龄段也差不多)。他们心目中仍然用法拉第时代式的人格去要求同行,同时又习惯用文革式的手段来打击同行。每年中科院院士增选我们就可以看到各种乏味的以败坏名誉为目的人身攻击。这些人身攻击的手段之所以乏味,是因为它们很单一很落后很土——主要就是文革时代的手段。国外也有以败坏名誉为目的的人身攻击,但是人家很professional的,懂得利用了公关理论的最新研究成果。我国的人身攻击手段集中单一,暗示了如果没有文革,没有“报告文学”式的误导,我国很可能就直接不存在人身攻击的丑恶现象(或极少)。我国现在社会上的黑暗和道德败坏,一说是由于社会“处于转型期”,我认为其实是文革和文人的荼毒。所以你看到中国并没有进入“科学的春天”,倒是进入了“伪科学的春天”。不要说张悟本,今天我看到新闻,某“神医”以性交治病为由对多名女子实施了强奸——都遂了。

扯远了。说回到Science的社论,恰恰着重论述了在350年后的今天,科学家与公众的关系,已经截然不同于350年前皇家科学院元老们的情形了。这除了由于上述的发生在学术圈内部的巨大转变外,也由于发生在公众生活中的巨大转变。在欧洲,贵族、精英和上流社会是同义词。电影《Titanic》里的1912年,电灯都用上了,上流社会和低层人的分野仍然极其名显,发生在上流社会的变化仅仅是血统式的皇式贵族的式微和资本家新贵族(电影里说的new money,法语是nouveau riche)的上位。电影结尾,Jack死了之后回忆结束,时间轴回到了现代,熟睡的老Rose床边的桌子上摆满了Rose沉船逃生后的生活照,一张张照片除了描述了Rose个人的生活经历,也描述了两次世界大战及战后大众生活的转变。“精英”、“贵族”和“上流社会”从一组同义词变成了模糊而又各自不同的词。它们的意义原本在“科学家”处很好地统一着,但随着社会的发展离“科学家”越来越远。在现代社会“科学家”到底是什么?需要扮演怎样的角色?是“知识改变命运”的典范?是“道德高尚、受过良好教育”的“民族精神”的载体?还是不过一些手无缚鸡之力、四体不勤五谷不分,仅仅靠狡猾的嘴皮子谋生牟利的社会蛀虫?很明显,在当前,以上印象都确实广泛存在于大众之间。这就是“精英”、“贵族”和“上流社会”这三种350年前原本统一在“科学家”处的词语,在350年后意义改变甚至变成了贬义词,而“科学家”没有重新找到其内涵的必然结果。尤其是在草根主义盛行的当今中国,公众憎恶“神坛”上的一切。但同时又由于中国没有属于自己的近代思想启蒙,经历了民国和新中国两个时代多次的文化革命,现在的社会文化十分混乱。靠“登上神坛”来忽悠人的手段仍然大有市场。因此,我们经常看到的是我一边把你扯下神坛,一边自己力图登上神坛的你拉我扯的混乱局面。到底是保留神坛,大家公平地去登;还是直接毁掉神坛,谁也别想登,在中国人内部并没有什么共识。中国科学家的身份认同危机就是来自于这种文化上的混乱。所以我们会发现现代中国科学工作者大众形象往往是两极:一是袁隆平型,一是砖家叫兽伪海龟。科学工作者自己虽然不舒服,但也找不到什么方向。

之Science社论来看,西方的科学家身份认同的出路在于强调科学对于当前人类迫切问题解决的重要性。我认为,我国科学家身份认同的出路也在于强调科学对当前我国迫切问题解决的重要性,但是难度更大。现在,对于我国迫切问题,大众的眼光并不是投向科学,而是投向道德,原因就是我国是人情大国,不是天理大国。西方文明作为游牧文明,重天理轻人伦,

容易接受科学对伦理道德的修理;我国文明作为河谷文明,重人伦轻天理,反倒喜欢拿伦理道德去修理科学,科学家的身份认同就更加成问题了。科学在这样的国度是不会有春天的。