这两天在查阅关于蛋白质分子在液液界面吸附的历史文献。关于最早做这个实验的人,很多文献都指向了Henri Devaux,界面物理化学的先驱。

一、Devaux研究单分子膜

Devaux原本是植物学家,但是后来对当时主要由物理学家关心的表面科学产生了兴趣,并做了重要的工作。但他同时也是个虔诚的福音派基督徒。

我想查阅的是他在1903年发表的第一篇关于清蛋白界面吸附的工作,但是这个工作发表的地方现在网上已经找不到了,甚至找不到这个期刊的介绍。我能找到的只有他在1931年对自己在表面科学方面的研分工作的总结,发表在Journal de Physique et Le Radium上[1]。由于是法语文献,我只把大标题小标题、图题、摘要和结论等部分用谷歌翻译DeepL翻译粗略读了一下。我发现他在最后总结里阐述了自己的研究工作与荣誉主的关系。

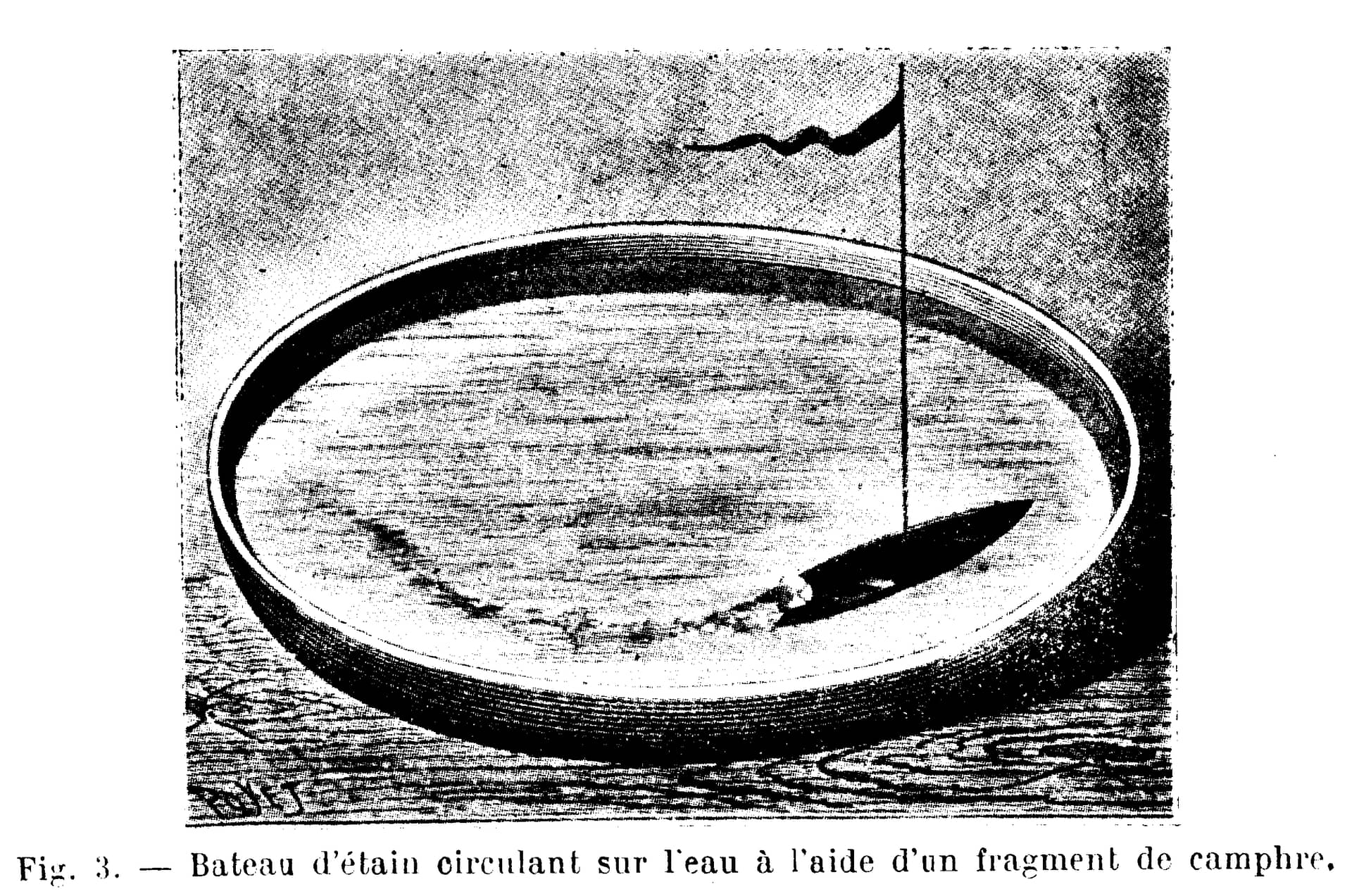

在此我补充一些背景知识。Devaux在这篇1931年的论文里报道的是表面活性剂分子在液体表面成形成单分子膜的实验。他特别研究了这种单分子膜的力学响应,发同这类单分子膜也可以显示出液体或固体的特征。因此这也可以视为界面流变学的开山之作。这种表面化学实验可以在厨房做,例如其中一个在这篇论文里报道了的实验:你在水面上撒上一层胡椒粉,然后滴一滴风油精,你会看到原本分散在水表面的胡椒粉突然被这滴风油精推开,形成一个空白的圆形区域。

在总结完一切现象之后,Devaux在论文中感叹道:

原文:Qu’on les examine dans le monde inanimé ou dans les êtres vivants, ces lames nous montrent un ensemble merveilleux et insoupçonné encore il y a quelques années. La mise en surface se révèle comme une mise en action d’énergies qui arrangent partout les molécules et les forces moléculaires, avec une précision et une ampleur qui nous rempliraient d’étonnement si nous pouvions les distinguer. L’aspect d’un millimètre carré d’une lame monomoléculaire de cire, avec ses 1 000 milliards de molécules, mieux rangées que la plus splendide mosaïque, ou celui d’un fragment de membrane nucléoplasmique dans une cellule végétale ou animale, avec son activité prodigieuse, nous saisirait d’admiration.

“Qui a créé ces choses et qui dispose en ordre leur armée ?….” pourrions-nous dire en paraphrasant un Prophète qui parlait des étoiles (Esaïe, 40, 26). Mais une telle question dépasse ce que peut dire la Science humaine [la science faite par les hommes]. Le moindre atome de matière, comme la moindre cellule vivante est et restera toujours un mystère ; nous devons nous prosterner devant la souveraine Puissance qui a créé les mondes, les molécules et les êtres vivants.

DeepL翻译(我作了修改):无论我们是在无机的世界中还是在有机体中研究它们,这些单分子层都向我们展示了一个奇妙的、却直到几年前才被发现的整体:液体的表面显示出一种能量,这种能量处处安排着分子和它们之间的作用力,其精确性和规模——如果我们进行分析——会使我们充满惊奇。一平方毫米的单分子蜡片,有一万亿个分子,却排列得比最华丽的马赛克、或者植物或动物细胞的一块核膜还要好,再加上其惊人的活性,都让我们赞叹不已。

“你们向上举目,看谁创造这万象,按数目领出,他一一称其名。……”我们可以套用一位谈到星星的先知的话来发问(《以赛亚书》,40:26)。但这个问题已经超出了人类科学[人造科学]的范围。最小的物质原子,就像最小的活细胞一样,现在和将来都是一个谜;我们必须在创造世界、分子和生命体的主宰力量面前跪下。

p. 268, H.E. Devaux. Les lames très minces et leurs propriétés physiques. J. Phys. Radium, 1931, 2 (8)

二、Le Roux研究Devaux

Devaux的思想确实引起了学者的注意。我找到一篇相关的论文专门探讨了Devaux在思想中是如何统一宗教与科学的[2],作者是Benjamin Le Roux,研究领域是20世纪的表面科学史。以下的内容主要参考了这篇以Devaux为研究对象的科学史论文。

Devaux留下了大量的书信和实验记录,在这些资料里Devaux更加自由地透露了他对科学与宗教的关系的认识。Devaux生在一个虔诚的新教家庭,并从小延续了相的宗教信仰。但是父亲的去世削弱了他的信仰。学习和从事生物学研究的他明白了所有的有机生物一旦死亡就会腐烂,他的父亲也不例外。但是在他参加了一个美国福音派基督徒会议之后,重新恢复了信仰。从他会后的感想中可以看到“您必须先相信才能理解”的认识。这使得他在生物学研究当中原本造成信仰削弱的一些困惑反而成了他更坚定信仰基础。这也同时使他更勤奋地进行研究工作。因为只要他坚定了信仰,那么他的科学研究最终将导致对信仰的更深刻理解。

Devaux在1903年发表的界面科学先驱工作,在他本人的理解完全是受主的启示和恩典,不是偶然发现。因此他才要发表,以便使更多的人看到主的全能。为什么他这么在乎这一研究呢?因为两亲分子在界面的自组织是导向理解生命现象的一扇门(哪怕从纯科学视角来看)。因为这种现象至少说明,无机世界并不总是自发导向混乱,有时竟也能自发导向有序。如此大量的分子,每一个都不例外地排成有序结构,这是很吸引人的。

Devaux这篇1931年的论文,恰好成了Le Roux的重点研究对象,花了专门的一节来讨论。像Devaux这样在自然科学论文里直接荣誉主,是很少见的,尤其是在J. de Phys.这个期刊里。在Devaux发表时候J. de Phys. Radium的编辑是朗之万(Paul Langevin)。他当时刚刚建立了Union Rationaliste(暂译为“理性主义者联盟”)。按照其法语的Wikipedia词条介绍,

原文:Elle lutte contre les différentes formes de dogmatisme ainsi que contre le recours au surnaturel, et promeut une éducation laïque et républicaine.

DeepL:它反对各种形式的教条主义以及对超自然现象的追捧,并提倡世俗和共和的教育。

Wikipedia

因此,这个组织的宗旨是与神创论相悖的,也相当程度上代表了朗之万本人的思想。Le Roux还检索了同一个期刊在1918到1939的所有论文中与宗教有关的词汇,发现只有Devaux的这篇使用。一个反对神创论的期刊编辑,竟然允许了包含宣扬神创论文字的论文得以不加修改地发表,也是一个值得注意的现象。

Le Roux从Devaux留下的资料分析说明,后者在“地球年龄”和“进化论”这两个主要议题上的取向。简单地说,Devaux通过当时最新的生物学考古和遗传学知识分析,认为圣经里关于神创造世界的七天,并非现在认为的一天24小时,而很可能所谓的一天实际上对应着上千年,也就是说它是一日千年论者(Day-Age creationist),不支持年轻地球论。但是同样的知识让他坚定认为物种的不变性,反对进化论。

更详细的可见Le Roux论文的结论(谷歌翻译):

Devaux所做的研究倾向于表明,在20世纪初,对上帝的信仰,即使表现出来,也不一定是科学事业的制度或概念障碍。因此,尽管公开宣讲了宗教话语,并且在福音派基督教徒联盟内部做出了积极承诺,但 Devaux 能够在其原始学科——生理学——以及其他领域(例如分子物理学)中作出贡献。然而,他作为科学家的方法以其力图与信仰和解的辩护为特征的。在他那里,信仰是一切的源泉,甚至似乎是日常科学研究工作的动力。无论是在发现还是在辩护的背景下,Devaux都为宗教事实留下了空间。

他是一日千年论的支持者,同时拒绝任何形式的进化。因此,他的神创论思想显然受到对圣经的坚定信仰的影响,但似乎也建立在遗传学,地质学和分子物理学的先进科学知识之上。尽管我们不应用当前科学认识水平去分析当年的科学研究者的思想——这无疑会使我们陷入对历史学家来说危险的回顾性幻想中——但是不可否认的是,Devaux的信仰形成了一个限制性的框架,他无法超越这个框架。

在法国,Devaux同时是表面物理化学和“正统福音派”的领导者。在不改变我们对科学与宗教之间的关系的观念的前提下,他的生活倾向于表明,谈论二十世纪时,当下经典的“对立”或“排斥”话语可能是过于简单的描述。在1930年,保罗·朗之万(Paul Langevin)作为一位最热衷于理性和世俗主义的捍卫者,在他编辑的科学杂志上容忍了一项宗教言论,留出了空间让著名科学家自由表达观点。这一事实在此提及并无任何规范性暗示。

在Devaux的实验室笔记本中,我们发现在他一生的思想当中宗教和科学之间经常对话。除了了解这种辩证关系在那个年代是否受欢迎之外,这种形式的存在以及它作为一种表达的方式也值得科学史学者关注。

References

- H. Devaux, "Les lames très minces et leurs propriétés physiques", Journal de Physique et le Radium, vol. 2, pp. 237-272, 1931. http://dx.doi.org/10.1051/jphysrad:0193100208023700

- "IV. Measurements of the amount of oil necessary iu order to check the motions of camphor upon water", Proceedings of the Royal Society of London, vol. 47, pp. 364-367, 1890. http://dx.doi.org/10.1098/rspl.1889.0099