一件不好的事情如果延续超过了一代,那就改不了了。因为新一代的人会觉得这样是天经地义的。而且剩下的全是这样的人,不是这件事情不好了,而是圈子的属性被这件事重新定义了。我发现,今时今日的科研圈子变成了一个时尚产业。

电影《穿普拉达的女王》(The Devil Wears Prada),在前半段点出了时尚产业的一些实质。豆瓣上有一则影评 对此有很详细的解读。我摘录几个部分,都发现能完美套入当今的学术圈。

《穿着Prada的恶魔》 时尚就是盛气凌人的。时尚通常不是拉近和大众的距离,而是拉开。这就是为什么时尚是身份和档次的代表的原因:一套时装,可以拉开阶层的差距;不同的档次的时装,更可以拉开不同人的地位。我可以说,当一个人穿着浑身的高级时尚服饰的时候,他看别人的眼光一定和之前不同,心态也随之发生变化,最起码的,会有面对他人的一种优越感,这种感觉,如果简单的类比话,就和自己穿了一套很漂亮的衣服走在人群中的感觉一样。这就是时尚给人的感觉,它可以给人一种在人群中的向上的心理状态,这就是时尚的魔力。而在别人看来,就是盛气凌人。

时尚解读《穿普拉达的女魔头》 我们完全可以把“不同档次的服装”改成“不同档次的期刊”、“穿着浑身高级的时尚服饰”改成“发了一堆Nature/Science”来理解,整段话,可以完全套用到学术圈。

自从时尚开始向瘦里流行,人们对自己的要求就是再瘦一点再瘦一点。服装的2号和4号是小号和加小号,但是人们总是觉得自己太胖,2号看起来是4号,就算是穿到了2号,还是恨不得自己是穿0号的(0号是不存在的)。所以当安迪说自己是穿6号(中码)的时候,纳秋很夸张的告诉她,在这个圈子里,6号看起来和穿14号的肥婆没什么两样。安迪开始的时候不觉得她穿6号有什么问题,一般人你都不会觉得穿中码的衣服有什么问题,但是对于时尚界,她太肥了。

时尚解读《穿普拉达的女魔头》 在一个研究领域里也往往会流行一种单一的倾向,且没有什么学术基础,纯粹只是一种时尚,表面上你都不知道怎么流行起来的。例如用普通电子显微镜质术看水凝胶的“网络结构”,把看到的cell structure当作水凝胶结构的做法。水凝胶领域,早些年流行“多功能”(multifuntional)一块水凝胶不能只有一种刺激响应,要同时有多种。很多论文标题在有限单词数里都愿意用“multifunctional”这种大而乏的词无非就是流行这个。现在又流行力学性能。“超拉伸”流行完了,又流行“增韧”、“疲劳”。真的是“自从时尚开始向瘦里流行,人们对自己的要求就是瘦一点碉瘦一点”。现在一个水凝胶的论文,简直要把水凝胶做成一条活章鱼才行了,一个普通的刺激响应,“一般人你都不会觉得有什么问题,但对于时尚界”,这太plain了!

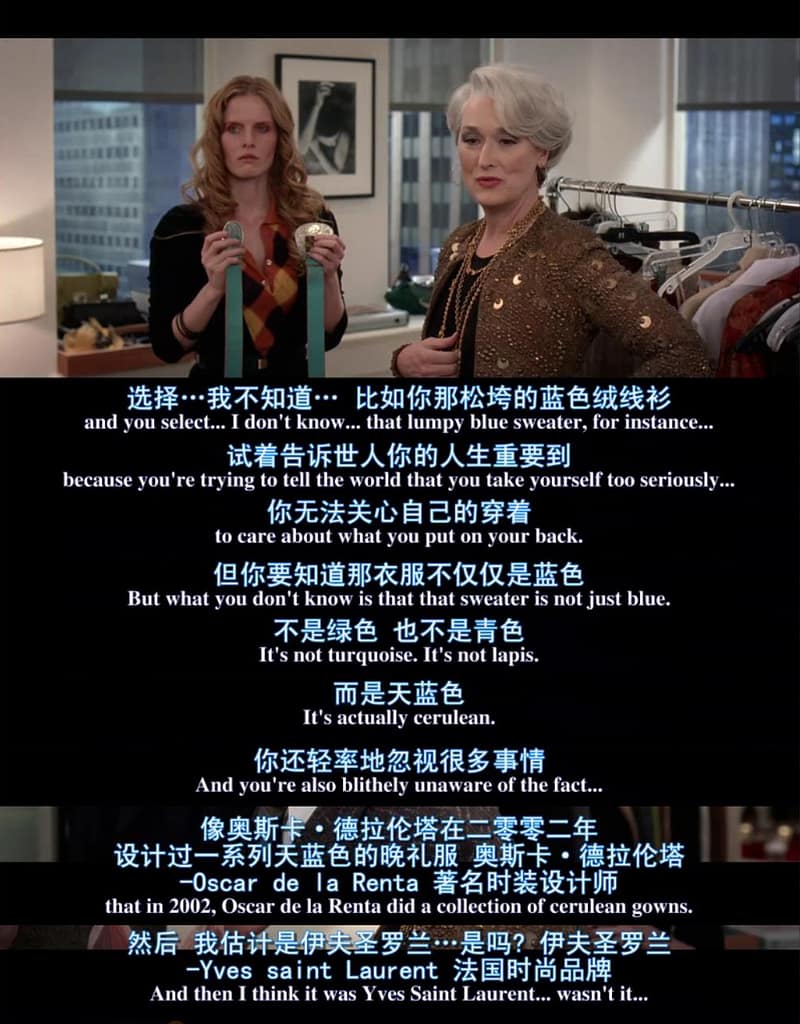

电影里还有一个经典场景:安迪分不清款式相近的皮带有什么区别,米兰达生气地说了以下一段话:

比如你身上穿那件蓝色的条纹毛衣,你以为你自己是按你的意思认真的选出这件衣服。但是,首先你不明白那件衣服不是蓝色的也不是青绿色或琉璃色,实际上它是天蓝色的,而你从没搞清这个事实;而实际上你也不知道,从2002年Oscar de la Rent 的发布会第一次出现了天蓝色礼服,然后我记得,伊夫·圣·朗洛也随之展示了天蓝色的军服系列,很快的,天蓝色就出现在随后的8个设计师的发布会里,然后,它就风行于全世界各大高级卖场,最后大面积的流行到街头,然后就看到你在廉价的卖场里买了它。事实上,这种天蓝色,产生了上百万美元的利润和数不尽的工作机会,还有为之付出的难以计算的心血……你觉得你穿的这件衣服是你自己选择的,以为你的选择是在时尚产业之外,但实际上不是这样的,你穿的衣服实际上就是这间屋子里的人,替你选的,就是从这一堆“玩意儿”里。

《穿普拉达的女王》21:54开始的片段

我们经常也会搞不清楚,为什么70年代就已经搞懂原理了的东西,换个样子、换个名称,假装一下“无知”,还能当作新的概念发表出来,引入广泛的注意。我若问一句“这不就是相分离吗”或甚至“这不就是沉淀吗”,相信学术界的米兰达一定会被我这种疑问惹生气,然后说出跟上面的版段一模一样的一大段话。无非就是援引这个新概念是从大牛A在什么学术会议的邀请报告上道次提出的,然后大牛B又在Nature/Science首次正式报道的,随后经常一系列波浪式的扩大,风行于该领域的每个实验室,大面积流行到我这个野鸡理工大学的课题上。这个过程创造了数不尽的工作机会(基金和饭碗)。“你觉得你选的课题是你自己选择的,以为你的选择是在时尚产业之外的,但实际上不是这样。你先的课题实际上就是这个Nature/Science俱乐部里的人规你选的,就是从这一堆儿玩意儿里”。

豆瓣上的影评进一步解读说——

确实,时尚界是这样的:每个季度,设计师们都会发掘一些新点子新创意新颜色。这些东西,都是从许许多多的灵感和资料中提取出来的。比如那个天蓝色,就是从色卡上近百种蓝色中,从数十个它的相近色中,选定出来的;然后设计师做出衣服,推广这个颜色;如果这个被其他的设计师注意到,就会达成尖端的小面积的流行;然后,媒体(杂志)会在每季数不清的发布会的作品中,判断出可能会流行的东西,那么这个蓝色就会被他们注意到;然后,他们向大众传达这个蓝色要流行的讯息,这些讯息就会迅速传播,各大卖场也会迅速跟进,这就行成了流行趋势。如果这个蓝色获得了大众的认可,就是代表着它产生了上百万美元的利润和数不尽的工作机会。那么在当季的流行的东西中,总有些还会继续深入,这个蓝色在时装上形成流行后,还会纵深发展,比如出现在内衣家饰上,继而成为普及颜色而固定下来,成为日常生活的一部分,穿用在每个普通人的身上,而你在你的生活中的选择这些颜色,从不会想到到它是怎么出现在你面前的,不会想到它们都是时尚的剩余产物。安迪身上的毛衣的颜色,就是这样的。所以米兰达说:不要以为你和时尚无关,你的每一个选择,都是时尚的产物;而你所有的选择,其实都是在别人提供的选择的基础上选择的。而往往,一个设计师或是一家杂志社的主编的选择,就决定了你能穿到什么样的服饰。

时尚解读《穿普拉达的女魔头》 再一次,这种对时尚圈本质的解读可完美套用到学术圈。

学术圈已经换了一拨人,50后都退休了。长期不是凭学术独立品味的高低选人,而是从外在称号选人,已经超过了近两代人的时间,结果就是筛选出一批脱离外在称号就无法独立评价研究好坏的人来组成当下的学术圈。一篇论文、一项工作,如果不透露这是发表在哪个档次的期刊上的,那么没人能独立评判;事实上,发表在顶刊的工作质量参差不齐的当下程度,也已经取消了问这种问题的基础。整件事情已经被重新定义为一个名词经济和读者市场,说到底就是另一个时尚圈。一方面,读者喜欢什么你就做什么研究。你不是来lecture读者,而是来取悦读者。读者不喜欢公式,你就不放公式;读者喜欢图好看,你就画图;读者喜欢好玩儿的,不喜欢意义深远,你就搞好玩儿的,拍视频。

又好像综艺节目真人秀其实都有台本,台本怎么设计?一集里面的爆点,为什么这么设计,而不那么设计,无需考虑真实、逻辑、道德、……只需考虑观众的喜好。学术界走向读者市场,背后就是出版集团当了爹,资本当了爹。你不是要期刊档次、要晋升评奖吗?期刊是我的,汤森路透社也是我的,我让你怎么做科研,你就得怎么做科研。渐渐大家就以为学术圈本来就是这种business,来之前就知道了,就是冲这个来的。有传统学术理想倾向的人从一开始就不会选择入圈,兴趣各种改行,反正不管谁都已经认定这就是科研,科研就是这。自此,学术圈就是资本力量占领人类社会的又一个山头。